Zum ersten Mal hörte ich in einem Podcast von Vipassana. 10 Tage meditieren, klingt krass dachte ich mir. Und so hatte ich es schon seit zwei Jahren im Kopf, wollte es unbedingt machen. Nun da ich schwanger bin, erschien es mir als „last chance“ für die nächsten Jahre. Denn nicht nur meditiert man dort sehr viel, sondern hat auch für zehn Tage keinen Kontakt zur Außenwelt. Eher schwierig mit einem kleinen Kind.

Nachdem ich also das große Glück hatte, in einen der weltweit stattfindenden und sehr begehrten, daher schnell ausgebuchten Kurse zu kommen, war es Anfang November so weit. Ich hatte mir ein Vipassana Zentrum in Italien ausgesucht, in der Nähe von Florenz. In Florenz hatte ich 2010 ein Erasmussemester verbracht, daher fühlt sich die Gegend für mich wie ein kleines Stück Heimat an.

An einem verregneten Mittwochnachmittag kam ich also im Zentrum an. Der Parkplatz war ganz weit oben auf einem Hügel, gerade noch schaffte es mein Fiat 500 den steilen Schotterweg nach oben. Wie oft ich mir in den kommenden Tagen wünschen würde, dass ich diesen Weg nach oben laufen könne, um in mein Auto zu springen und wegzufahren, war mir zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht bewusst. Mit Müh und Not ergatterte ich noch einen Balken Netz und rief meinen Freund an, um mich für die nächsten Tage zu verabschieden. „Und du machst jetzt wirklich dein Handy komplett aus?“ fragte er mich ungläubig. „Klar, muss ich ja.“ Und so schaltete ich mein Handy für die nächsten zehn Tage aus.

So stand ich also in dem kargen Essbereich, in dem alle 60 Teilnehmer sich einfanden, ihre Ankunft bestätigten und ihre beim Kurs unerlaubten Habseligkeiten wie Handys, Bücher, Computer, Autoschlüssel etc. abgaben. Die eine Hälfte war weiblich, die andere Hälfte männlich. Vor allem waren es Leute in meinem Alter, der Rest etwa im Alter meiner Eltern. Außer den vielen Gepäckstücken gab es in dem Raum nicht viel zu sehen. So widmete ich mich der Lektüre des Tagesablaufs, der in jedem Vipassana Kurs weltweit gleich aussieht und präzise wie ein Schweizer Uhrwerk durchgezogen wird:

4 Uhr: Morgen-Glocke, aufstehen

4.30 – 6.30 Uhr: Meditieren im Zimmer oder Meditationssaal

6.30 – 8 Uhr: Frühstückspause

8 – 9 Uhr: Gruppenmeditation im Meditationssaal

9 – 11 Uhr: Meditieren im eigenen Zimmer oder Meditationssaal

11 – 12 Uhr: Mittagspause

12 – 13 Uhr: Ausruhen, ggf. Gespräche mit den Meditations-Lehrern

13 – 14.30 Uhr: Meditieren im Saal oder im eigenen Zimmer

14.30 – 15.30 Uhr: Gruppenmeditation im Meditationssaal

15.30 – 17 Uhr: Meditieren im Zimmer oder Meditationssaal

17 – 18 Uhr: Abendpause

18 – 19 Uhr: Gruppenmeditation im Saal

19 – 20.15 Uhr: Lehrer-Vortrag im Saal

20.30 – 21 Uhr: Gruppenmeditation im Saal

21.30: Licht aus

Der erste Abend sah noch etwas anders aus und wir unterhielten uns, während wir aßen, anschließend ein paar Infos bekamen und die erste Meditation startete.

So richtig ging es aber erst los, als um Punkt vier Uhr morgens der Gong ertönte. Ich war schon viel früher wach, konnte nicht richtig schlafen, insofern war ich erleichtert, als ich den lauten und dumpfen Gong hörte. Kurz darauf ertönten weitere Gonggeräusche, die sich in etwa so anhörten, als würde jemand Topf schlagend ums Haus gehen, um auch die letzten Schlafenden aus dem Bett zu klopfen.

Schnell anziehen, Zähne putzen und in die weite und bequeme Meditationskluft werfen. Denn enganliegend darf die Kleidung nicht sein. Zwar sind die Geschlechter die vollen zehn Tage ohnehin voneinander strikt getrennt (es gibt separate Eingänge, Schlafräume, Essbereiche und sogar Spazierpfade) und man sieht das andere Geschlecht nur im schummrigen Licht des Meditationssaals, aber keine zu enge Leggings oder kein zu kurzes Shirt soll davon ablenken, warum man eigentlich hier ist.

Ja warum ist man eigentlich hier?

Vipassana bedeutet „Die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind“, es ist der Prozess der Selbstreinigung durch Selbstbeobachtung. Sie ist eine der ältesten Meditationstechniken und wurde vor über 2.500 Jahren von Siddhartha Gautama, dem Buddha, wiederentdeckt. Dieser Buddha (denn es gibt ja mehrere, Buddha an sich bedeutet lediglich „Der Erleuchtete“) lebte in Indien und gilt als der Begründer des Buddhismus. Allerdings hat Vipassana an sich nichts mit einer bestimmten Religion zu tun. Es ist glaubensübergreifend und -unabhängig, steht offen für jeden Menschen, der sich dieser Technik offen gegenüber zeigt.

Das Ziel von Vipassana ist die vollkommene Erleuchtung. Zugegebenermaßen ein sehr ambitioniertes Ziel. Hätte der Buddha damals AGBs für Vipassana erstellt, so würde vermutlich im Kleingedruckten stehen: „Keine Gewähr, dass das Ziel in diesem Leben erreicht wird. Möglicherweise muss das nächste oder die nächsten Leben abgewartet werden.“

Um 4:25 am Morgen fand ich mich also in der Meditationshalle an dem mir zugewiesenen Platz ganz hinten in der Mitte direkt an der „Grenze“ zu den Männern ein. Als Schwangere hat man ein paar Sonderprivilegien. So durfte ich mich z.B. während der Meditation an der Wand anlehnen oder auch meine Füße ab und an ausstrecken. Den anderen ist das nicht erlaubt. Für jeden ist ein flaches Kissen sowie eine Decke akkurat bereitgelegt. Natürlich kann man sich aber weitere Kissen, Klötze, Bänkchen und Kissen holen, davon gibt es genug. Denn zehn Stunden pro Tag hält man wohl nur als Guru auf einem dünnen Deckchen aus. So wuchs also über die Zeit der Berg an Kissen und Decken, sie sich ein jeder Meditierende einrichtete. Ich baute mir so etwas wie eine Liegestuhlvorrichtung zusammen, der junge Mann neben mir schichtete zehn Decken übereinander, die am Ende eine Höhe von ungelogen mindestens 80cm erreichten. Es sah jedes Mal aus, als würde er auf ein Pony aufsteigen, wenn er sich auf seinen „Meditationssattel“ schwang.

Am Abend zuvor hatte auch um 21 Uhr die „Noble Stille“ begonnen. Sie ist essenzieller Teil von Vipassana und bedeutet, dass es untersagt ist, miteinander zu kommunizieren. Nicht nur sprechen ist verboten, sondern auch Blickkontakt, Gesten, Zettel schreiben etc. Man soll in dieser Zeit einfach durch nichts Ablenkung erfahren und sich nur mit dem eigenen Geist beschäftigen.

So begann also die erste zweistündige Morgenmeditation, in der man anfangs angewiesen wurde (immer auf Englisch sowie anschließend in der Sprache des Landes, in dem man sich befindet), sich nur auf die Nasenlöcher zu konzentrieren. Richtig gelesen. NUR. DIE. NASENLÖCHER. Und wie und wo dort der Atem ein- und ausströmt. In klitzekleinen Variationen ist dieser Teil der Technik, der Anapana Meditation genannt wird und eine Vorstufe zu Vipassana darstellt, die Hauptbeschäftigung während der ersten 3,5 Tage Meditation. Sprich: Für 35 Stunden lernt man seine Nase und seinen eigenen Atem sehr gut kennen.

In den letzten circa 20 Minuten (sie kamen mir am Anfang wie eine Ewigkeit vor) der zweistündigen Morgensession hört man über Lautsprecher eine der vielen Aufzeichnung von S.N. Goenka (1924-2013). Er ist derjenige, der Vipassana über die ganze Welt hin bekannt gemacht und verbreitet hat. Von ihm kommen auch die Erklärungen und Anweisungen auf Englisch. Natürlich mit einem charmanten indischen Akzent inklusive und insgesamt einer sehr angenehmen Stimme. Zumindest wenn er spricht. Denn Goenka war zwar ein toller Typ, der auch durchaus amüsant in seinen Aufzeichnungen rüberkommt, allerdings kann er eines nicht: Und das ist chanten. Chanten ist das Singen von Mantras. Und bei Goenka war meine erste Assoziation: Ein Inder, der im Wirtshaus um halb drei Uhr morgens besoffen versucht, Schlager mitzugrölen, ohne auch nur die geringste Ahnung der jeweiligen Sprache zu haben. Wie sollte ich das nur zehn Tage durchhalten? Als er verstummte, machten meine Ohren eine tiefe Dankesverbeugung.

Um 6:30 Uhr ertönt erneut der Gong und zeigt an, dass die Frühstückszeit beginnt. Das Essen war wirklich ausgesprochen gut. Alles vegetarisch, sehr viel Obst und Gemüse. Kein Lebewesen zu töten ist ebenfalls eine der Prämissen während Vipassana. So ernährt man sich nicht nur fleisch- und fischlos, sondern findet überall in den Räumen auch sogenannte „Save insect kits“. Ich habe am Anfang überhaupt nicht verstanden, was diese Tupper Dose zu bedeuten hat. Bis ich verstand, dass man damit die sich ins Innere verirrten Krabbeltiere und Insekten rettet, um dieses Gebot nicht zu verletzen. Mir graust es nicht vor viel, aber „Ohrenwuzler“ (auf Hochdeutsch laut Wikipedia unter „Ohrwürmer“ bekannt) finde ich nicht unbedingt prickelnd. Da man in der Zeit aber keinerlei sozialen Kontakt hat, freut man sich sogar, wenn ein solcher über die Hand krabbelt und trägt ihn brav und sanft wie ein kleines Kätzchen nach außen.

Zurück zum Essen: Morgens gab es allerlei gute Dinge wie warmen Porridge, gekochtes Obst, Müsli mit Joghurt oder Milch, Brot, Marmelade, Butter und verschiedenes Obst. Dazu trinkt man vor allem Wasser oder Tee. Kaffee gibt es zwar als Pulver, aber selbst die Italiener verschmähten diesen konsequent. Ich aß jeden Tag exakt dasselbe: Porridge mit gekochtem Obst, dazu noch frische Banane, Apfel und eine Pflaume. Zwei Scheiben Weißbrot mit dick Butter und Aprikosenmarmelade. Davor einen halben Liter warmes Wasser. Denn das tut mir einfach gut, egal wo ich bin.

Am Ende eines jeden Mahls spült jeder sein eigenes Geschirr ab. Und hier wurde es zum ersten Mal in meinem Kopf „unchristlich“, oder „unbuddhistisch“, wie auch immer: Manche schienen dort in diesem Zentrum zum ersten Mal in ihrem Leben mit der Hand abzuspülen. Entweder stellten sie sich vor, wie sie mit dem Schwamm den Körper ihres Liebsten gefühlvoll einmassierten oder sie hatten einfach null Plan vom Abspülen. Sorry Buddha, aber fast jeden Morgen wurde ich beim Anblick leicht aggressiv. Dabei dachte ich an meinen Freund und wie er wohl freiwillig angeboten hätte, für die gesamte Mannschaft abzuspülen. Denn er ist nicht nur ein überragender Koch, sondern auch ein absoluter schnell-abspül-Profi. Müssen die Teller jetzt auch unbedingt mitmeditieren fragte ich mich manchmal. Aber es war nichts zu ändern. Man durfte ja weder etwas sagen, noch die Augen rollen. So wartete ich jedes Mal (zumindest äußerlich) geduldig bis ich an der Reihe war und machte mich dann meistens gegen 7 Uhr zurück auf den Weg in mein Zimmer, um mich von 7 bis 7.50 Uhr (dann ertönt der nächste Gong) noch einmal hinzulegen.

Ich hatte ein Zweierzimmer mit einer älteren und sehr zierlichen italienischen Dame, Ornella hieß sie. Immer wie aus dem Ei gepellt, aber nachts schnarchend wie ein 150kg schwerer Lastwagenfahrer nach einer Palette Dosenbier. Trotzdem: Meine Ruhezeiten ließ ich mir nicht nehmen und so schlief ich immer mehr oder weniger selig nach dem Frühstück ein.

Zu Mittag gab es jedes Mal eine Gemüsesuppe, Reis, Hülsenfrüchte wie Linsen oder Bohnen (Gott sei Dank roch ich deren Auswirkungen kein einziges Mal im Meditationssaal), dazu Ofengemüse, Salat und allerlei Körner und Gewürze. Ich schaufelte mir jedes Mal so viel wie möglich auf den Teller (Hallo?! Schwanger!!) und setze mich dann zu den anderen Damen für unser stilles Mahl.

Das Beobachten und (leider konnte ich es nicht abstellen) Bewerten der Essgewohnheiten der anderen wurde meine Hauptbeschäftigung. Außer einmal, als ich mir Mangold auf den Teller geladen hatte, weil ich dachte es sei Spinat. An diesem Tag war ich eher damit beschäftigt, den Mangold möglichst lautlos runterzuwürgen. Ich mag wirklich Mangold nicht. Gar nicht. Aber eigentlich mag ich auch keinen Fenchel. Trotzdem trank ich am ersten Abend Fencheltee. Schlicht aus dem Grund, weil ich starkes Heimweh hatte und mein Freund nicht nur Fenchel anbaut, sondern ihn auch gerne isst. Beim Geruch des Fencheltees in meiner Tasse flossen mir zum ersten Mal Tränen hinunter. Ich fragte mich, warum ich mir das eigentlich antat, zu Hause hatte ich es doch so schön. Mit meiner Familie, meinen Freunden, den Tieren. Aber ich musste ja immer etwas ganz Spezielles machen. Stupid me.

Ähnlich erging es mir auch am zweiten Tag und ich dachte ernsthaft über meine Abreise nach. Ich vermisste mein Zuhause und meinen Freund so sehr. Man kann sich das vielleicht nur schwer vorstellen, aber wenn man komplett von allen äußeren Stimuli (weder lesen, noch schreiben, noch reden, noch Social Media etc.) abgeschirmt ist, so denkt sich der eigene Geist: Cool, ich zeig ihr jetzt mal einen coolen Film, und zwar in Dauerschleife!

Was ich in den ersten Tagen gesehen habe, war alles anderes als cool. Man glaubt kaum, wie abgefuckt der eigene Verstand ist. Ich sah nicht nur sämtliche Familienmitglieder und Freunde eines grausamen Todes sterben, sondern auch mich verunglücken, ermordet werdend, bei der Geburt versterbend, all das zusammen mit dem Untergang der Welt in Flammen als Auswirkung der Klimakatastrophe. In den verschiedensten Variationen, sich ständig wiederholend. Die meisten kennen wohl Harry Potter und diese Kiste, die sich öffnet und dann die eigenen schlimmsten Ängste hervorbringt. Mein Verstand war diese Kiste.

Ich hatte schon von vielen Leuten gehört, dass gerade die ersten Tage Vipassana sehr hart seien. Dabei dachte ich mir (wieder: stupid me): Ach, du hast doch alles geregelt und schön. Bist gesund und glücklich, hast eine wunderbare Familie und den besten Freund der Welt, bekommst bald ein gesundes Kind und insgesamt ist doch alles paletti. Was soll dir also passieren? Alles soweit richtig. Interessiert den Verstand aber herzlich wenig, dass du „eigentlich“ ja gesund und glücklich bist. Zusammenfassend kann man wohl sagen, dass der Verstand in den ersten Tagen auf Hochtouren daran arbeitet, dir deine tiefsten, fundamentalsten und grauenvollsten Ängste und Albträume wie in einem oscarprämierten Film zu zeigen. Und zwar ständig.

An den ersten beiden Tagen vergoss ich einige Tränen. Jedes Mal wenn ich vom Meditationssaal die 60 steilen Treppen zum Haupthaus hinunterging, so schaute ich auf die dort geparkten Autos. Und hoffte jedes Mal, dass dort der weiße E-Nissan meines Freunds stehen würde, um mich abzuholen, weil er es ohne mich nicht ausgehalten hatte. Leider standen tagtäglich dort nur fünf Fiat Pandas. Jedes Mal schluckte ich einen dicken Klos hinunter und wanderte tapfer die Treppen nach unten als auch nach oben. Mindestens acht mal pro Tag für die jeweiligen Meditationssessions. Denn aufgrund meiner kleinen Mitbewohnerin, die es sich meistens auf meiner Blase gemütlich machte, musste ich nach jeder Session gekrümmt nach unten laufen, um dort die Toilette aufzusuchen. Zusammen mit den anderen Stufen erklomm ich so täglich um die 600 Stufen. Was mich aber nur unwesentlich von meiner inneren Misere und von meinem Leiden ablenkte. Ich durchlebte auch Erfahrungen als meiner Kindheit immer wieder aufs Neue. Als ich zum Beispiel einmal in den Reiterferien war und solches Heimweh nach meinen Eltern verspürte, dass ich schluchzend zuhause anrief und meine Eltern bat, dass sie mich doch abholen mögen. Ich würde auch alles für sie tun, was sie von mir verlangten. Ich empfand ein solches Mitgefühl mit meinem damaligen Selbst, dass ich mir schwor, dass auch ich mein Kind von jedem Ort abholen würde, wenn es sein Zuhause vermissen sollte. Auch damals holten mich meine Eltern ab und ich werde ihnen ewig dafür dankbar sein.

Vielleicht würde mir das Durchhalten der zehn Tage helfen, mich von diesem damals erlebten „Trauma“ zu befreien. So harrte ich also still und heimlich beim Essen und Meditieren meine Tränen aus und der dritte Tag verlief auch ein klein wenig besser.

Dann kam Tag vier. Ich hatte schon ziemlich schlecht geschlafen und war irgendwie sehr unruhig und leicht aggressiv gestimmt. Man glaubt es kaum, wie sehr man Aversionen und Sympathien für Leute entwickeln kann, mit denen man noch nie ein Wort gewechselt hat. Eine der Damen hatte eine (meiner Meinung nach) solch bescheuerte Frisur, dass ich jedes Mal wegschauen musste. Eine andere nahm sich jedes Mal aus dem Topf mit zehn gekochten Zwetschgen fünf bis sechs Stück heraus. Was ich einfach nur als asozial empfand und weshalb ich sie auch (gedanklich) mit meinen Blicken strafte – natürlich ohne mir äußerlich etwas anmerken zu lassen. Heute war angekündigt, dass wir in die richtige Vipassana Meditationstechnik eingeführt würden. Juhu, endlich weg von den Nasenlöchern! Bei der Session von 15 bis 17 Uhr war es dann soweit: Knappe zwei Stunden wurde über die Audioaufnahmen geschildert, wie wir von Scheitel bis zu den Zehenspitzen unseren Körper durchscannen sollten, von oben nach unten und von unten nach oben. Immer und immer wieder. An sich brachte die Technik eine willkommene Abwechslung. Ich kann auch nicht mehr sagen, was genau der Auslöser war. Vielleicht war es die komplette Isolation für bereits vier Tage, die vielen wirren Bilder im Kopf oder das intensive sich-Auseinandersetzen mit dem eigenen Körper. Jedenfalls wurde mir in der Session sehr heiß, ich konnte kaum stillsitzen. Plötzlich fühle ich Tränen in mir hochsteigen und ein Gefühl der inneren Leere gepaart mit absoluter Verzweiflung. In mir steigt der Gedanke hoch: „Du weisst nichts!“. Aber damit ist nicht ein intellektuelles Nichtwissen gemeint, das ja vor allem am Ego kratzen würde. Das Gefühl, das ich habe, kann ich auch nur schwer beschreiben. Jetzt mit einigen Tagen Abstand, kann ich es auch nur noch ganz schwer greifen, es ist mir fast unverständlich. Es ist mehr ein spirituelles Nichtwissen, das mir das Gefühl gibt, als würde das Fundament, auf dem mein Leben steht, einfach wegbrechen. Eine fundamentale Angst. Zusammen mit der schmerzhaften Erkenntnis der Endlichkeit von allem. Natürlich bin ich mir auch schon vorher der Vergänglichkeit von allem bewusst gewesen. Wusste, dass alles irgendwann ein Ende haben würde. Aber in diesen Tagen kann ich sie zum ersten Mal auch spüren, die Endlichkeit von Dingen. Alles hat ein Ende. Jedes Erlebnis, jeder Mensch, jedes Tier, jede Sache. Jeder einzelne Moment ist vergänglich. Als der Endgong ertönt, laufen viele angespannt und völlig fertig aus dem Saal. Einige weinen. Ich gehe nach draußen und starre kurz in den Himmel. Anstatt wie üblich direkt zum Abendessen zu gehen, mache ich noch eine Spazierrunde. Ich habe das Gefühl die Nerven zu verlieren. Fühlt sich so ein Nervenzusammenbruch an? Oder ist es eher eine Panikattacke? Ich setze wie ein Roboter einen Fuß vor den anderen und versuche mich selbst irgendwie zu beruhigen. Nackte Verzweiflung macht sich in mir breit. Gedanklich sage ich mir: „Du bist sicher, du bist in Europa. Nichts kann dir passieren. Du kennst Italien und wenn du willst, kannst du jederzeit deinen Schlüssel holen, in dein Auto steigen und nach Hause fahren. Dort warten deine Eltern, dein Freund, alle die du liebst. Du bist sicher, nichts kann dir passieren…“ Wie ein Mantra sage ich mir das wieder und wieder vor. Mein Verstand ist gefühlt im Notstandmodus und versucht mit rationalen Argumenten meinen Geist und meine Seele zu beruhigen. Es gelingt mir nur schlecht. Nachdem ich beim Abendessen nur schnell ein Stück Obst esse, lege ich mich auf mein Bett und lasse den Tränen freien Lauf. Ich fühle mich wirklich verzweifelt. So als ob mein Leben bisher eine totale Illusion gewesen wäre. Als die nächste Meditation beginnt, schluchze ich noch immer lautlos vor mich hin. Als ich es schaffe, mich auf die Technik zu konzentrieren und mich an den realen Empfindungen im Körper entlangzuhangeln, beruhige ich mich etwas. In diesem Moment wird mir bewusst, was „Realität“ eigentlich bedeutet. Die körperlichen Empfindungen im Moment, der Atem, Wind, das Essen, Sonne, Erde. Ängste, Sorgen und Zweifel sind nicht real. Sie sind vom Verstand produzierte Dinge. Diese Einsicht, die ich richtig fühlen kann, gibt mir Zuversicht.

Ab diesem Abend geht es bergauf. Vor dem Zubettgehen gehe ich duschen. Auch Wasser ist real, wie ich bemerke. Die Dusche hat in etwa den Wasserdruck eines Rinnsaals und wechselt von eisig kalt auf brühend heiß im Sekundentakt. Es fühlt sich an, als würde mir jemand auf den Kopf pieseln.

Wenn ich sage, dass es ab Tag 5 leicht war, so würde ich lügen. Noch immer vermisste ich mein Zuhause schmerzlich. Noch immer schaue ich jedes Mal auf den Parkplatz, ob dort jemand auf mich wartet. Noch immer schaute ich jeden Abend in den Sternenhimmel und dachte mir, dass mein Freund genau den selben Anblick hat, wenn er in den Sternenhimmel schaut. All dies beruhigt mich. Ich zählte bis zum letzten Tag mehrmals täglich die noch verbleibenden Tage. Noch 5/6 übrig, noch ¾, noch 2/3, noch ½ und so weiter… Als ich bei einem der Vorträge hörte, dass Vipassana ursprünglich auf sieben Wochen (!) ausgelegt war, im Laufe der Zeit mit dem wachsenden Tempo der Gesellschaft aber auf zehn Tage geschrumpft wurde, so fühlte ich mich ausgesprochen privilegiert. Sieben Wochen hätten mich persönlich wohl entweder zur Erleuchtung geführt oder direkt in die Psychiatrie.

Ich umgab mich mit Dingen, die mich an meine Liebsten erinnerten: Trug den Wollpullover meiner Mama, die Kette meines Papas, starrte die beigen Nike Turnschuhe einer Teilnehmerin an, weil meine beste Freundin Evelyn die gleichen hatte. Nur von meinem Freund hatte ich nichts dabei. Dachte ich. Dann besann ich mich darauf, dass ich ihn immer zur Hälfte in meinem Bauch in mir trug. Unsere kleine Tochter ist zur Hälfte er. Das gab mir unglaublich viel Kraft und beruhigte mich ungemein.

So hangelte ich mich also von Tag zu Tag und motivierte mich selbst mit unterschiedlichen Geschichten. Wenn mir der Tag noch unglaublich lang vorkam (also eigentlich jeden Tag), dann rief ich mir die Geschichte von dem Straßenkehrer Beppo in Momo ins Gedächtnis: Schritt, Atemzug, Besenstrich. So ging es immer weiter. Wenn meine Gedanken mir wieder wilde Angstszenarien zeigten, so sagte ich mir: This too shall pass. Meine Lieblingsgeschichte über einen König mit seinem Ring, der ihm lebenslanges Glück versprach und im Kern bedeutete, dass nichts für immer ist. Alles geht vorüber, die guten aber auch die schlechten Dinge. Und der daraus resultierende Gleichmut, der sich dadurch einstellen sollte. Der Begriff der Gleichmut begegnete einem unzählige Male pro Tag. Gleichmut ist essentieller Bestandteil von Vipassana und der Wesenszug, der den Schlüssel zum inneren Frieden darstellt: Aufmerksames Beobachten mit Gleichmut. Nicht nur dem Körper und dem eigenen Atem, sondern auch dem ganzen Leben soll mit dieser Gleichmut begegnet werden. Deshalb beobachtet man auch tagein, tagaus seinen Körper und trainiert seinen Geist, auf jede Empfindung, ganz gleich ob angenehm oder hoch schmerzhaft, mit Gleichmut zu reagieren. Und diesen Gleichmut brauchte man wirklich dringend. Denn ab Tag 4 galt es, an drei der zehn Stunden Meditation pro Tag komplett still zu sitzen. Nicht die Augen öffnen, nicht die Beine oder Arme bewegen. Nur atmen und sonst regungslos dasitzend und gleichmütig den Körper beobachten. In diesen zehn Tagen fühlte ich mich meinem Baby im Bauch so nah wie selten. Jede noch so kleine Bewegung bekam ich mit. Meistens war sie bei der Meditation sehr aktiv. Aber manchmal spürte ich auch für eine halbe Stunde gar nichts. Was mich regelmäßig in leichte Panik verfallen ließ. Im Grunde wurde wir dann aber bewusst, dass sie meine beste Lehrerin für Gleichmut war. Es zur Kenntnis nehmen, wenn sie sich bewegte, aber auch nicht Angst zu bekommen, wenn sie es nicht tat. Ich war sehr froh, dass sie in meinem Bauch war. Denn so hatte ich nie das Gefühl alleine zu sein. Sie gab mir Stärke, Mut und Durchhaltevermögen. Mein kleiner Glücksbuddha. Äußerlich sah ich ja selbst aus wie ein Buddha, wie ich mit meinem Bauch so da saß.

Das Konzept der Gleichmütigkeit warf aber auch Fragen in mir auf. Und so suchte ich an Tag sechs die Lehrerin zur Mittagszeit auf. Jeder Schüler hatte fünf Minuten für seine Fragen.

Ich kann den Dialog nur noch grob wiedergeben, aber er lautete in etwa folgendermaßen:

Ich: „Warum zeigt mir mein Unterbewusstsein solch schlimme Dinge?“

Lehrerin: „Dass du solche Sachen siehst, sagt nichts über deine Persönlichkeit aus. Du siehst die Verunreinigungen deines Geistes. All das ist im Unterbewusstsein gespeichert und es kommt jetzt zu Tage. Wie der schlammige Untergrund eines Sees, der bei einem Sturm aufgewirbelt wird.“

Ich: „Wenn ich aber nun andauernd meine Liebsten vor mir sehe, ist es dann ein Zeichen dafür, dass die Gefühle für meine Lieben, die Liebe, die ich für sie empfinde, unreine und falsche Dinge sind, denen ich anhafte?“

Lehrerin: „Nein, diese Dinge sind keineswegs unrein oder falsch. Was ausschlaggebend ist, ist wie du darauf reagierst, wie du damit umgehst, was du siehst. Auf gleichmütige und ausgeglichene Weise oder auf ungesunde Weise.“

Ich: „Aber wenn man allem mit Gleichmut begegnen soll, ob gut oder schlecht, gibt es dann in letzter Konsequenz überhaupt so etwas wie wahre Liebe und Freude? Oder sollte man sich von diesen Gefühlen freimachen, da man ihnen anhaftet und man ihnen nicht gleichmütig gegenüber ist, wenn man sie schön findet?“

Lehrerin: „Ja, diese Dinge existieren in der Realität. Jedoch nur, wenn du Liebe und Freude ohne ein ungesundes Anhaften an ebendiese Gefühle erlebst. Wenn du zum Beispiel zum Geburtstag deines Kindes einen Kuchen backst, dann kannst du dabei pure Freude empfinden und dich daran erfreuen. Wenn der Kuchen allerdings im Ofen verbrennt, so ist es ausschlaggebend, wie du darauf reagierst. Wenn du ausrastest und in Tränen ausbrichst, dann bist du nicht gleichmütig. Es kommt also immer darauf an, wie du mit dem jeweiligen Gefühl umgehst.“

Diese Aussage beruhigte mich, denn ich hatte mich zuvor schon ernsthaft gefragt, ob man denn wahrlich lieben könne, wenn alles gleichmütig zu geschehen habe. Aber ihre Erklärung machten Sinn für mich.

Natürlich klappte das Meditieren nicht immer. Wie oft bin ich gedanklich in die Zukunft und Vergangenheit gereist. Wie ich am letzten Tag, als die „Edle Stille“ aufgehoben wurde, dann von den anderen Damen erfuhr, reisten manche gedanklich um die ganze Welt. Manche schrieben eine philosophische Abhandlung, eine andere eine Bewerbung für eine Doktorarbeit. Bei den Männern scheinen die Tagträume während der Meditation wohl anders ausgesehen zu haben. Einer der Küchenhelfer verriet uns, dass die männlichen Kollegen nicht so hochgeistig wie wir unterwegs waren. Aber er wollte uns nicht mit Details traumatisieren 😊

Trotzdem schärfen sich die Sinne immens. Nicht nur erhöht sich die Kapazität aufmerksam zuzuhören und sich Dinge zu merken, auch das Bewusstsein, wann der Geist auf Wanderschaft geht, wird besser.

Abends gab es immer eine Stunde eine Art philosophischen Vortrag. Das war jedes Mal mein Tageshighlight. Da ich den Vortrag in meiner Muttersprache hören durfte, bekam ich einen mp3 Player mit dem ich mich auf mein Zimmer verzog. Die eigene Sprache zu hören hatte auch einen seltsam beruhigenden Effekt auf mich. Dort fühlte ich mich so selig, wenn ich mir meinen „Netflixabend für Arme“ machte: Ausgestreckt lag ich auf meinem Bett, aß ein paar trockene Cornflakes und lauschte dem Deutschen mit dem Zungenschlag. Dazu trank ich Tee. Herrlich!

Manche vergleichen Vipassana mit einer Sekte oder dem Knast.

Sektenähnlich finden sie wohl den Fokus auf ausschließlich eine Sache und die strikte Disziplin, die einem vermeintlich auferlegt wird. Im Grunde ist dies aber nur zum Wohl des Meditierenden. Denn ohne diese strikten Regeln würde man vermutlich davon laufen. Wenn in den ersten Tagen von irgendwo ein Bus nach Moosinning gegangen wäre, ich hätte ihn genommen. Ich wäre wohl auch auf einem Moped nach Hause getuckert. Knastähnlich ist vielleicht der strikte Tagesablauf und der nicht vorhandene Kontakt nach außen. Ich würde Vipassana am ehesten noch mit einem Entzug vergleichen. Nicht nur die sämtlichen Enthaltungen (natürlich auch kein Alkohol, keine Zigaretten oder sonstige Drogen), sondern auch die leeren und traurigen Gesichter. Kein einziges Mal wurde gelacht. Jeder war so mit sich selbst beschäftigt und Kommunikation war ohnehin nicht erlaubt. Dieses Lachen fehlte mir immens. So klebte ich mir einen Aufkleber mit meinem Namen und einem Smiley auf meine Trinkflasche. Denn als Schwangere bekam ich Abends auch immer eine kleine Mahlzeit und diese war immer mit meinem Namen und an einem Tag auch mit einem Smiley gekennzeichnet. Der Rest der Gruppe bekam Abends nur Obst und Tee. Diejenigen, die den Kurs schon mehr als einmal besucht hatten (und davon gab es jede Menge, manche waren bereits zum achten Mal dabei), bekamen nur heißes Zitronenwasser.

Was jedenfalls verkehrter nicht sein könnte, ist Vipassana als Urlaub zu bezeichnen. Im Vorfeld dachte auch mein Freund ich würde das zur Entspannung oder gar Erholung machen. Er hätte nicht falscher liegen können. Es waren die härtesten und intensivsten zehn Tage meines Lebens.

An Tag fünf fand ich am Wegesrand beim Spaziergang ein vierblättriges Kleeblatt. Ich habe ein richtiges Talent, sie zu finden. Überall sehe ich sie. Aber dort war es wie eine Offenbarung. Ich starrte dieses Kleeblatt so ehrfürchtig an, dass ich es bis zuletzt nicht pflückte, sondern es jeden Tag zur gleichen Uhrzeit besuchte und es ganz zart anfasste. Ich hoffe, dass es noch immer dort steht und zukünftigen Meditierenden den gleichen Effekt wie mir bescherte: Freude, Friede und Glückseligkeit.

Insgesamt war die Hauptbeschäftigung also das aufmerksame Beobachten. Primär von sich selbst, aber weil das dem Verstand irgendwann zu langweilig wird auch von anderen. Ich saß beim Meditieren direkt an der Grenze zu den Männern. Da man ja ihre Namen nicht kannte, erfand ich einfach Namen für sie. Einer sah aus wie Jesus, auch trug er immer helle Kleidung aus Leinen. Wenn er seine langen Haare zurückband, dann schüttelte er sie jedes Mal zuvor in Zeitlupe wie in einer kitschigen Shampoo Werbung. Ein anderer sah aus wie Nicolas Cage mit Man Bun. Er kam oft zu spät. Dann dachte ich mir wieder: „Ah schau her, Nicolas Cage ist auch wieder da“. Ein älterer Herr hatte frappierende Ähnlichkeit mit Bill Gates.

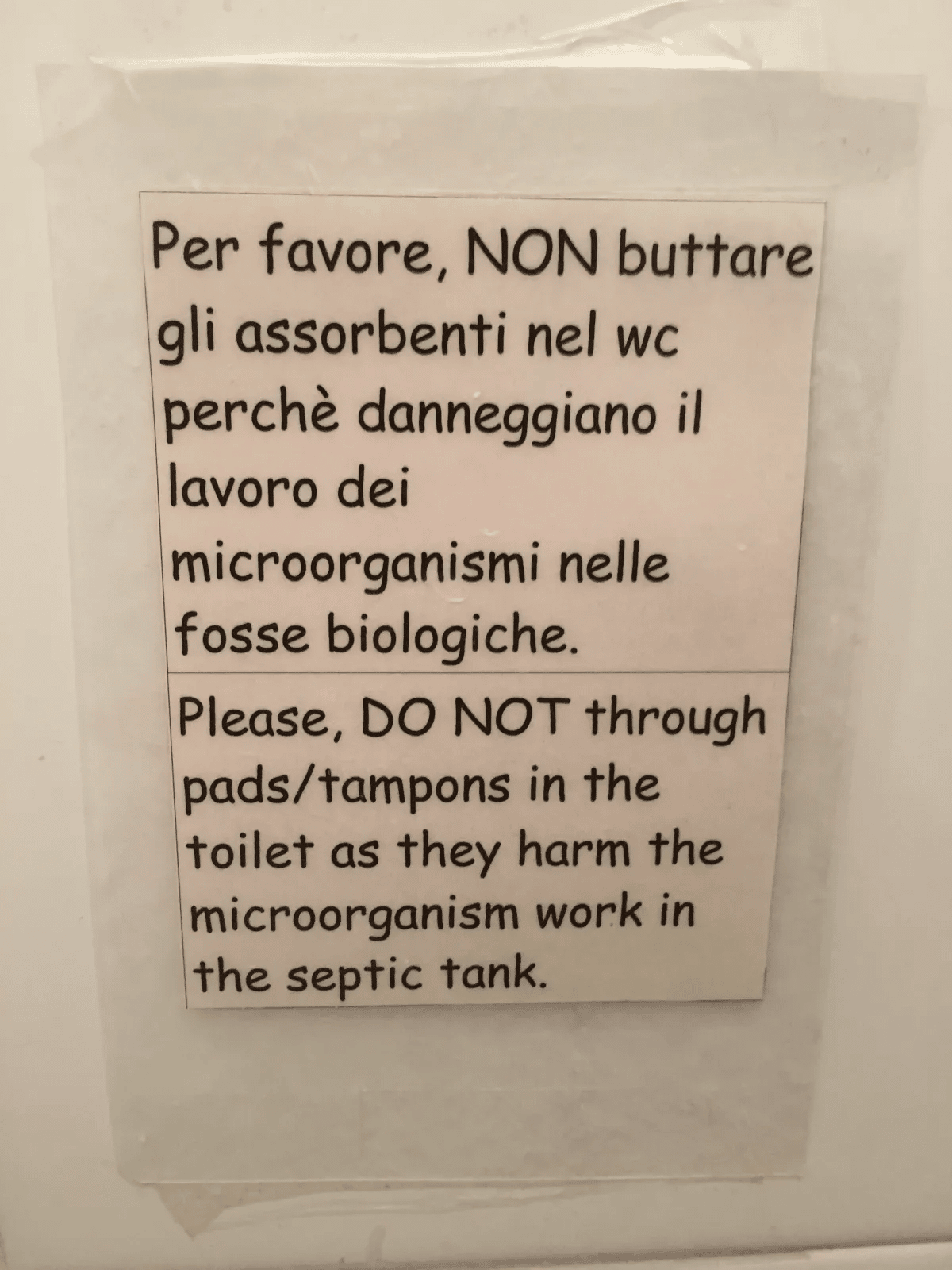

Da man irgendwann alle Menschen dort lange genug angestarrt hat, geht man dazu über, alles zu lesen, was sich irgendwie finden lässt. Und damit meine ich wirklich alles. Denn Bücher waren ja auch nicht erlaubt. So musste ich jedes Mal still in mich hineinlachen, wenn meine Mitbewohnerin jeden einzelnen Abend das Infoheftchen mit dem aufgedruckten Tagesablauf minutiös studierte. Entweder wollte sie den Ablauf auswendig lernen oder sie hoffte, dass er sich durch das viele Meditieren irgendwann ändern möge. und dort statt „Gruppenmeditation im Saal“ irgendwann „Shoppingausflug nach Mailand“ auf dem Programm stehen möge. Eine andere las jedes Mal beim Mittagessen den Aufkleber des vor ihr hängenden Feuerlöschers durch. Ich war überzeugt, dass sie sich vorstellte, wie ein Feuer ausbrach und wir alle notevakuiert werden müssten und so der Kurs ein vorzeitiges Ende fand. Ich lernte das Hinweisschild auf der Toilette in beiden Sprachen auswendig. Ich glaube ich werde es in 50 Jahren immer noch im Schlaf aufsagen können.

Für wen ist Vipassana nun also geeignet?

Es steht jedem einzelnen Menschen offen und kann bei jedem Wirkung zeigen.

Die Richtlinien weisen allerdings ganz klar darauf hin, dass man bei einer psychischen Erkrankung keinen solchen Kurs besuchen sollte. Es wird zwar auch gesagt, dass man bei sämtlichen psychischen als auch physischen Erkrankungen große Erfolge durch die Methode erfahren, dies aber nicht gewährleistet werden könne. Ich denke auch, dass solche Verbesserungen durchaus möglich sind. Aber je härter und schlechter die Ausgangsverfassung ist, umso härter ist wohl das Tal, durch das man anfangs wandern muss. Denn man muss damit rechnen, dass jedes Thema, das man mit sich herumschleppt, in 10-facher Stärke präsentiert wird. So glaube ich auch, dass Vipassana in Lebenskrisen, bei Liebeskummer oder auch Burnout helfen würde. Aber man muss sehr stark sein, um das durchzuhalten. Ich weiß nicht, ob ich es mit akuten Sorgen und Problemen im Gepäck geschafft hätte.

Definitiv geeignet ist es für Menschen, die sich auf sehr tiefer Ebene weiterentwickeln möchten. Für diejenigen, die sich selbst erkennen möchten. „Erkenne dich selbst“ ist ein Leitspruch. Und das sich selbst erkennen kann manchmal ziemlich schmerzhaft sein. In letzter Folge aber auch sehr befreiend.

Bin ich nun also erleuchtet, wie es das Ziel propagiert?

Sicherlich nicht, sogar weit davon entfernt. Gefühlt weiter denn je. Höchstens ein kleines Lämpchen begann in mir zu flimmern. Immer noch habe ich negative Gedanken in Hülle und Fülle. Bewerte, urteile und lästere. Aber es fällt mir sehr schnell auf, weil ich auch meine Gedanken bewusst und ständig beobachte. Ich bin präsenter und verständnisvoller und fühle mich sehr ruhig und ausgeglichen. Wie ein Fels in der Brandung. Meine Schwangerschaft fühlt sich so stabil wie noch nie zuvor an.

Sogar eine körperliche Auswirkung ist erkennbar. Ich habe in den 10 Tagen 3kg abgenommen. Was weder mein Ziel war, noch besonders erstrebenswert ist in der Schwangerschaft. Außerdem habe ich gegessen wie ein Scheunendrescher. Erklärt werden kann es nur dadurch, dass durch das ständige Meditieren das parasympathische Nervensystem (zuständig für Entspannung und Verdauung) so sehr stimuliert wurde, dass kein Cortisol (neben Adrenalin das zweite Stresshormon) im Körper ausgeschüttet wurde. Und Cortisol zeigt dem Körper an, dass er Fett einlagern soll. Bei mir war durch das viele Meditieren kein Cortisol im Organismus vorhanden.

Und zumindest in der Theorie habe ich ein Verständnis dafür bekommen, wie man zur Erleuchtung kommen könnte. Wobei nur das intellektuelle Wissen wenig weiterhilft. Essentiell ist das praktische Erfahren. Und das kommt nur durch stetige Disziplin, sich ständiges Beobachten und viel meditieren. Morgens eine Stunde und Abends eine Stunde. Und einmal im Jahr einen 10-Tageskurs.

Was ich mit großer Sicherheit weiß: Der Weg, den ich noch vor mir habe, ist sehr lange und sicherlich auch steinig und steil. Aber um zur Erleuchtung gelangen habe ich noch viel Zeit. Wie Goenka sagt, so reicht manchmal ein Leben dafür nicht aus. Manchmal benötigt man zwei, manchmal mehrere. Am wichtigsten ist der erste Schritt und den bin ich gegangen.

Werde ich es nochmal tun? Hätte man mich vor zehn Tagen gefragt, so hätte ich laut gerufen: „HELL NO, auf gar keinen Fall!“. Jetzt würde ich sagen, dass ich es nicht weiß. Momentan verspüre ich kein Bedürfnis danach. Und sollte ich doch wieder ein solches Unterfangen starten wollen, so wird wohl mein Freund auch ein Wörtchen mitzureden haben. Denn auf einem kleinen Zettelchen, den ich unerlaubterweise zusammen mit einem Mini-Bleistift hineingeschmuggelt habe, habe ich ein paar Dinge aufgeschrieben, die ich ihm unbedingt sagen wollte. Darunter sind:

Ich liebe Dich.

Wo du bist, ist mein Zuhause.

Es tut mir leid, dass ich letztes Mal nach unserem Streit ins Bett gegangen bin, ohne mich wieder mit dir zu vertragen.

Bitte lass mich nie wieder so lange und ohne Kontakt gehen.

Schauen wir also, wie mein Weg weitergehen wird. Zuversichtlich bin ich durchaus und ich habe auch schon wieder ein weiteres Glückskleeblatt gefunden. Dieses Mal zuhause.

—

Zentren für Vipassana und Infos sowie Kursorte und -daten findet man unter www.dhamma.org

Die Kurse sind kostenfrei und das System trägt sich auf freiwilliger Spendenbasis.